回顾过去,人类是在实验动物架起的阶梯上探索生命奥秘。实验动物是人类的"替难者",生命科学领域的科研、教学、生产等都依赖于实验动物。特别是在医学领域,实验动物作为“人类的替身”,每年都有数万只动物为医学科研“牺牲”,在众多无法确定以人体进行的实验中,实验动物模拟甚至取代了人类的角色。每一种新药的研发必然是首先在动物体内试用,每一种新的生理现象的发现也绝大多数来自于对动物的观察……近100年来,诺贝尔生理学或医学奖中,使用实验动物和技术取得的研究成果占67%。没有实验动物,就没有今天生物医学的发展和进步。

1、基础科学研究的载体:

实验动物是基础科学研究的载体,特别是被用来作为多种疾病的动物模型,小鼠最适于进行人类遗传病的研究,大鼠则更适于癌症研究和进行毒物学实验。在现代科学研究中,能作为实验对象参与科学研究的生物种类很多,常见的实验动物主要包括以下几种:啮齿类(小鼠、大鼠、仓鼠、豚鼠等)、灵长类(普通猕猴、绒猴、伶猴等)、马、羊、狗、猫、兔子、鸡、斑马鱼、非洲爪蟾、线虫、果蝇等。其中啮齿类动物是最常被应用于科研的实验动物,他们仿佛已经成为了实验动物代名词,据统计每10只实验动物中就有大约9只是小鼠或者大鼠。如德国科学家贝林在1889到1894年研究白喉杆菌,利用豚鼠产生了抗白喉的血清,于1901年获诺贝尔奖。

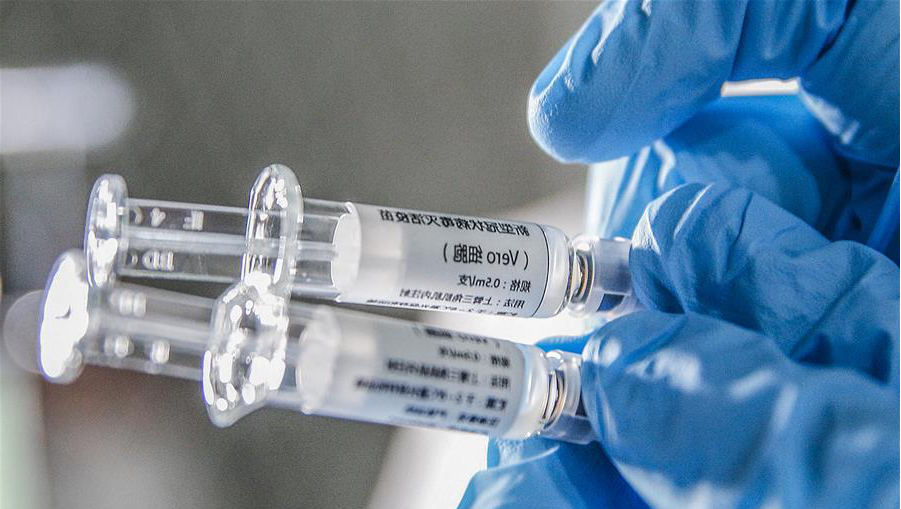

2、药品、疫苗的研制:

针对药品、疫苗生产过程中的质量检验,实验动物可以称为“活的天秤”。在药品、疫苗进入人体临床试验之前大多都在动物身上进行测试,如小鼠、兔子、灵长类动物等。模拟人类疾病的动物模型不仅为研究疾病的发病机制提供了有力的研究工具,同时也为疫苗的开发和治疗药物的筛选提供了良好的实验平台。如中国科学家发表全球首个新冠病毒非人灵长类疫苗实验结果,指出一种纯化灭活的候选疫苗能够为非人类灵长类动物提供完全保护,在有效性、安全性上均表现出积极结果。不过许多人并不知道,这项研究里的“非人灵长类”,其实是指“恒河猴”,它们作为人类的替身感染病毒并接受疫苗实验。

3、器官移植的供体

纵观历史,动物实验在器官移植医学的建设和发展中始终发挥着重要作用,是现代器官移植学的基础。借助实验动物的移植实验研究是推动器官移植事业发展的必经之路,不论是以外科技术为代表的临床实践,还是移植免疫、器官功能修复等相关基础研究。如法国医生卡雷尔用狗研究血管缝合技术和器官移植;美国医生莫里和托马斯利用狗研究器官移植,进而推动以器官或细胞移植来治疗人类疾病的技术;2007年,中国成功克隆医用小型猪,该器官可适用人体移植。

4、航天事业的发展:

人类并非地球上最早进入太空的物种,有很多动物曾充当着人类进入太空前的“试金石”,它们用生命为人类的探索铺平了道路。比如1957年11月3日,苏联的狗狗航天员“莱伊卡”;1961年1月31日,史上首次进入太空的“动物航天员”——黑猩猩“哈姆”。

因此,我们应该向这些为人类做出贡献的实验动物英雄致敬,保障好它们的动物福利。